ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै: पृथक् |

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै: || 5 ||

ऋषिभिः-महान ऋषियों द्वारा; बहुधा–अनेक प्रकार से; गीतम्-वर्णित; छन्दोभिः-वैदिक मंत्रों में; विविधै:-विविध प्रकार के; पृथक्-अलग-अलग; ब्रह्म-सूत्र-वेदान्त के सूत्र; पदैः-स्तोत्रों द्वारा; च-भी; एव-विशेष रूप से; हेतु-मद्भिः-तर्क सहित; विनिश्चितैः-निर्णयात्मक साक्ष्यों द्वारा।

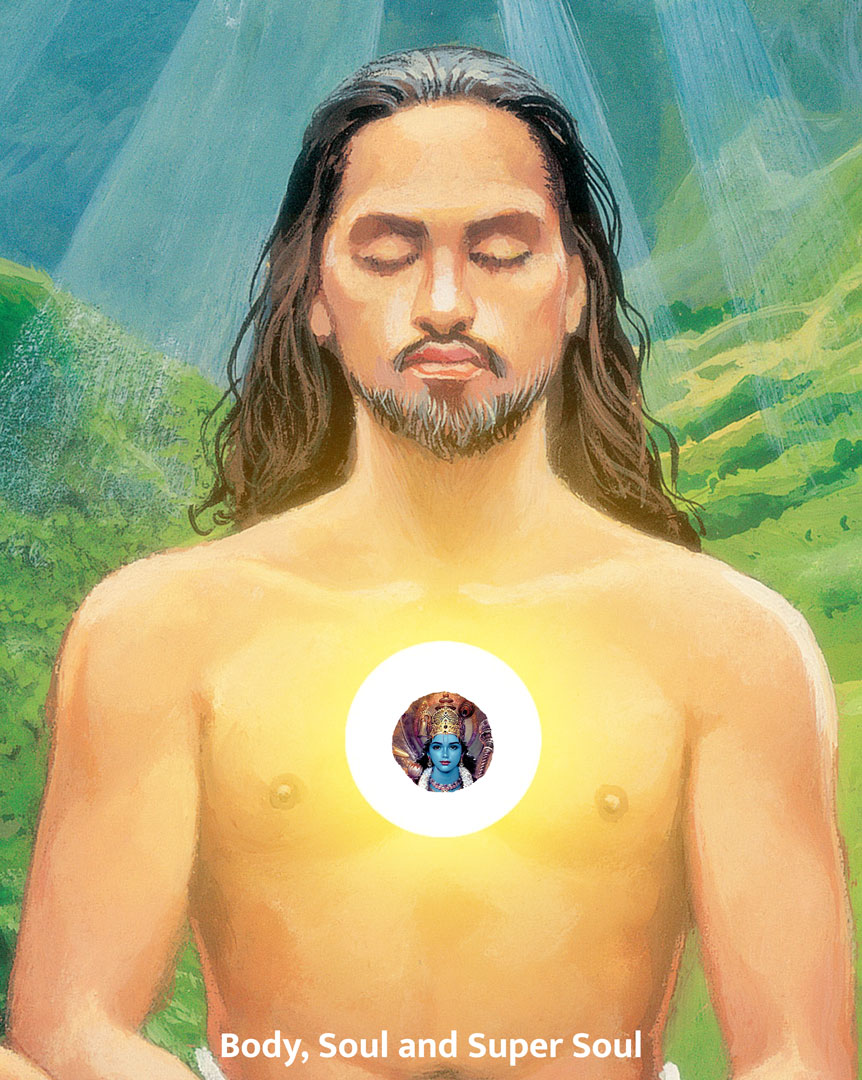

BG 13.5: ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्तोत्रों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस तर्क और अनेक साक्ष्यों द्वारा प्रकट किया गया है।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

ज्ञान बुद्धि को तभी संतुष्ट करता है जब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और ठोस तर्कों द्वारा की जाती है। पुनः इसे आत्मप्रमाण के रूप से स्वीकार करने हेतु इसकी पुष्टि आप्त्वकता द्वारा करना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए वेदों का प्रमाण दिया जाता है।

वेद यह केवल कुछ पुस्तकों का नाम नहीं है। वेद भगवान का शाश्वत ज्ञान है। जब भगवान संसार की रचना करते हैं तब वे जीवात्माओं के कल्याण के लिए वेदों को प्रकट करते हैं।

बृहदारण्यकोपनिषद् (4.5.11) में वर्णन है “निःश्वसितमस्य वेदाः" अर्थात् वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं।" सर्वप्रथम भगवान ने इनका ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। वहाँ से वे 'श्रुति' परम्परा द्वारा पृथ्वी पर आए इसलिए इनको दूसरा नाम 'श्रुति' है अर्थात् 'श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान।' कलियुग के आरम्भ में महर्षि वेदव्यास जो स्वयं भगवान का अवतार थे, उन्होंने वेदों को ग्रंथ का रूप दिया और इन्हें चार भागों-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया। इसलिए उनका नाम है वेदव्यास कहलाया अर्थात् 'वह जिन्होंने वेदों का विभाजन किया।' यह ध्यातव्य कि वेदव्यास जी वेदों के संपादक नहीं है वेदों का विभाजन मात्र करने वाले हैं। इसलिए वेदों को कहा जाता है जिसका अर्थ है कि 'किसी व्यक्ति द्वारा रचित न होना।'

भूतम् भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति

(मनुस्मृति-12.97)

"कोई भी आध्यात्मिक सिद्धान्त वेदों द्वारा अवश्य प्रमाणित होना चाहिए। वेदों के ज्ञान के विस्तार के लिए कई ऋषियों ने ग्रंथ लिखे और वे सभी वैदिक ग्रंथों के समूह में सम्मिलित हो गये क्योंकि वे वेदों के अनुगत थे। कुछ महत्त्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का विवरण निम्नांकित है।

इतिहासः ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनकी संख्या दो है-एक रामायण और एक महाभारत। इनमें भगवान के दो महान अवतारों का वर्णन है। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी और इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वाल्मीकि ने इसकी रचना भगवान श्रीराम की लीलाओं के प्रदर्शन से पूर्व की थी। महर्षि वाल्मीकि दिव्य दृष्टि से सम्पन्न थे जिसके कारण वे संसार में भगवान राम द्वारा अवतार लेने से पूर्व राम के अवतार काल में होने वाली लीलाओं को पहले से देख सके। उन्होंने रामायण में लगभग 24000 श्लोक लिखे। इन श्लोकों में विभिन्न संबंधों जैसे कि पुत्र, भाई, पत्नी, राजा और दंपति के लिए आदर्श आचरण की शिक्षा भी निहित है। रामायण भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गयी जिससे जनमानस में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय रामायण परम रामभक्त गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी में रचित रामचरितमानस है।

ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इसमें एक लाख श्लोक हैं और इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन महाभारत का मूल विषय हैं। इसमें भरपूर ज्ञान भी निहित है। महाभारत में सभी आश्रमों से संबंधित कर्त्तव्यों का ज्ञान, पथ प्रदर्शन और भगवान की भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। भागवद्गीता महाभारत का एक भाग है। यह अति लोकप्रिय ग्रंथ है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान का सार निहित है जिसका विशद वर्णन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने किया है। इसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भगवद्गीता पर अनेक भाष्य लिखे गये हैं।

पुराणः महर्षि वेदव्यास ने अठारह पुराण लिखे। इन सब में कुल चार लाख श्लोक हैं। इनमें भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके भक्तों का वर्णन है। पुराणों में भरपूर तत्त्वज्ञान है। ये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और उसके संहार तथा पुनः सृष्टि, मानव जाति के इतिहास, स्वर्ग के देवताओं और संतों की वंशावली का वर्णन करते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भागवतपुराण या श्रीमद्भागवतम् है। यह वेदव्यास द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ है जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वे इस ग्रंथ में भगवान के निष्काम प्रेम रूपी परम धर्म को प्रकट कर रहे हैं। तात्त्विक दृष्टि से जहाँ भगवद्गीता समाप्त होती है वहीं श्रीमद्भागवतम् शुरू होती है।

षड् दर्शनः छः ऋषियों ने हिन्दू दर्शन के विशेष पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले छः ग्रंथों की रचना की। इन्हें षट्दर्शन के नाम से जाना जाता है।

1. मीमांसाः जैमिनि महर्षि द्वारा रचित इस ग्रंथ में कर्मानुष्ठानों और धर्मानुष्ठानों का वर्णन किया गया है।

2. वेदान्त दर्शनः वेदव्यास द्वारा इस दर्शन में परम सत्य के स्वरूप का वर्णन किया गया

3. न्याय दर्शनः महर्षि गौतम द्वारा इस दर्शन में जीवन और परम सत्य को जानने की

पद्धति का निरूपण किया गया है।

4. वैशेषिक दर्शनः महर्षि कणाद द्वारा सत्रबद्ध यह दर्शन ब्रह्माण्ड का तथा इसके विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण करता है।

5. योग दर्शनः महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित इस दर्शन में योगासनों से आरम्भ करते हुए अष्टांग योग के अनुपालन द्वारा कैवल्य-प्राप्ति का वर्णन किया गया है।

6. सांख्य दर्शनः महर्षि कपिल ने प्रकृति, जो माया शक्ति का आदि रूप है, द्वारा ब्रह्माण्ड के विकास और माया के मूल तत्त्वों का वर्णन किया गया है।

उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त हिन्दू संस्कृति में अन्य सैकड़ों ग्रंथ हैं। यहाँ इन सबका वर्णन करना संभव नहीं है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथ दिव्य ज्ञान की अथाह निधि है, जिसमें मानव जाति का कल्याण निहित है। इन सब में ब्रह्म सूत्र (वेदान्त दर्शन) को आत्मा, शरीर और परमात्मा के ज्ञान के विषय पर परम प्रमाण माना गया है। 'वेद' का अर्थ वैदिक ज्ञान है और अन्त का अर्थ 'सार' है। परिणामस्वरूप वेदान्त से तात्पर्य 'वैदिक ज्ञान का सार से है। यद्यपि वेदान्त दर्शन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, किन्तु फिर भी कई विद्वानों ने इसे दार्शनिक शास्त्रार्थ हेतु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और इस पर भाष्य लिखे ताकि आत्मा और परमात्मा के संबंध में अपना भिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण स्थापित किया जा सके। जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा वेदान्त दर्शन पर लिखा गया भाष्य शारीरक भाष्य के नाम से जाना जाता है जो अद्वैत दर्शन परम्परा की नींव है। उनके अनुयायियों में कई जैसे वाचस्पति मिश्र और पद्मपाद ने इस पर विस्तार से अपनी टिक्कायें लिखी हैं। जगद्गुरु निम्बार्काचार्य ने 'वेदांत पारिजात सौरभ' लिखा जिसमें द्वैत-अद्वैतवाद की विचारधारा की व्याख्या की गयी है। जगद्गुरु रामानुजाचार्य के भाष्य को "श्री भाष्य' कहा जाता है जो विशिष्ट-अद्वैतवाद का आधार व्यक्त करता है। जगद्गुरु मध्वाचार्य द्वारा लिखा गया भाष्य 'ब्रह्मसूत्र भाष्यम्' कहलाता है जो द्वैतवाद के सिद्धान्त की नींव है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अणु भाष्य लिखा जिसमें शुद्ध द्वैतवाद दर्शन को स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार भट्ट भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नीलकंठ, विज्ञान भिक्षु और बलदेव विद्याभूषण हैं।

चैतन्य महाप्रभु स्वयं वेदों के विद्वान थे, परन्तु उन्होंने वेदांत दर्शन पर कोई भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास ने स्वयं घोषित किया है कि उनका अंतिम ग्रंथ श्रीमद्भागवत ही इसका पूर्ण भाष्य है।

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां सर्वोपनिषदामपि

"श्रीमद्भागवतम् में वेदान्त दर्शन और सभी उपनिषदों का सार और अर्थ प्रकट हुआ है।" इसलिए वेदव्यास के प्रति श्रद्धाभाव और सम्मान के कारण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को वेदान्त पर अलग से भाष्य लिखने के योग्य नहीं समझा।